흥미진지한 지구형 행성 찾기

거시 우주나 은하, 별의 관심에 밀려 한동안 태양계 밖의 외행성은 크게 관심을 받지 못했습니다.

하지만 1992년 태양계 밖의 외행성의 존재가 최초로 확인되고 3년 뒤인

1995년에 ‘페가수스자리 51’이라고 하는 주계열성을 공전하는 외행성을 발견하면서

관심을 받기 시작하더니 지금은 지구형 행성을 찾는 재미에 푹 빠져 있습니다.

‘페가수스자리 51’은 태양과 같은 G형 별이고, 이 별을 공전하는 행성은 질량이 목성의 절반 정도되는데요,

페가수스자리 51에 딱 달라붙어서 돌기 때문에 엄청나게 뜨겁습니다.

먼 훗날에 우주를 자유롭게 아주 빠르게 여행할 수 있는 우주선이 개발된다면 외행성에 직접 가서

확인 할 수도 있겠지만, 지금의 우주를 관측할 수 있는 기술로도 상당히 외행성들을 찾고 분석하는데

무리가 없습니다.

외행성을 찾는 방법은 몇 가지가 있겠지만 가장 많이 쓰이는 것은 중력을 측정해서

항성 주위를 도는 행성의 존재를 알아내는 것입니다.

행성은 별의 중력에 이끌려 그 별을 중심으로 돌고 있지만, 별도 작지만 행성의 영향을 받아 흔들림이 있습니다.

행성이 별(항성)을 중심으로 돌 때 엄밀히 말하면 별의 중심을 도는 게 아닙니다.

사실은 행성과 별이 공통 질량 중심을 돌기 때문에 이 질량 중심은 별의 중심점과 일치하지 않는 경우가 흔합니다. 예를 들어 우리 태양에게서도 목성이 태양을 공전할 때 태양의 중심점을 중심으로 공전하는 게 아닙니다.

목성과 태양의 질량 중심을 공전하는 것입니다.

물론 목성보다 태양의 질량이 엄청 커기 때문에 태양은 거의 움직이지 않는 것처럼 보이지만

공통 질량 중심은 태양의 중심점에서 약간 벗어나 있기 때문에 태양도 떨림이 생깁니다.

이처럼 별이 질량 중심에서 왔다갔다 하는 것을 보고 어느 위치에 어떤 정도의 질량을 가진 행성이 있는지

알아낼 수 있습니다.

우리가 행성에 관심을 보이는 가장 큰 이유는 지구와 같이 생명체가 서식할 수 있는 행성을 찾기 위해서인데요,

그렇다면 생명체가 서식 가능한 행성은 어떤 행성일까요?

우선 생명이 살기 위해서는 핵융합 에너지를 뿜어주는 항성이 중요한데요,

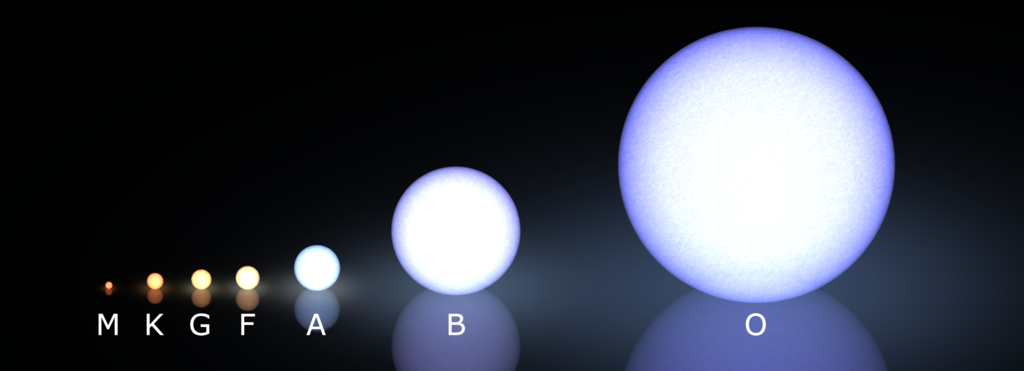

우선 확실한 것은 너무 짧은 시간에 확 타올랐다가 수명을 다해 버리는 O형과 B형 별이 있는 행성에는

생명이 살 수 없습니다. 고작 길어야 별의 수명이 10억 년을 넘지 않으니까요.

지구도 15억 년까지는 단세포 원핵생물만 살았다는 것을 보면 너무 짧은 수명을 가지고 있는

O형과 B형 별이 있는 행성계에서 생명이 살 수 없다고 봐야 되겠죠.

생명이 살 가능성이 가장 높은 별은 우리 태양과 같은 G형 별입니다.

우리 은하의 항성들 중 G형 별이 차지하는 비중은 7%에 불과하지만, 양으로 따지면 여전히 엄청나게 많죠.

그리고 K형과 M형으로 분류되는 태양보다 더 작고 희미한 적색왜성에도 서식 가능한 환경이

남아 있을 수도 있습니다. 그렇지만 G형 별보다는 확률적으로 적을 수밖에 없겠죠.

우리 태양계를 생각하면 별(항성)이 하나인 항성계만 존재한다고 생각할 수도 있는데요,

절대 그렇지 않습니다.

별이 하나인 항성계도 있지만, 별이 둘인 쌍성계, 별이 셋 이상인 다중성계도 있는 것이 우주의 실제 모습입니다.

더 놀라운 것은 우리 은하에 있는 별의 절반 이상이 쌍성계 또는 다중성계의 별이고,

태양과 비슷한 별들의 60%가 다중성계 안에 존재한다는 사실입니다.

한마디로 쌍성계, 다중성계가 상당히 많다는 것이죠.

다중성계는 궤도가 워낙 복잡해서 생명이 서식할 수 있는 환경은 더 열악하다고 볼 수 있습니다.

그래서 우리 태양과 같이 별이 하나인 행성계에 생명이 서식할 수 있는 가능성은

훨씬 더 높다고 말할 수 있습니다.

외계 행성 탐색 프로젝트는 지난 몇 년 동안 엄청난 발전을 이뤘습니다.

NASA가 2009년에 발사한 케플러 우주망원경을 중심으로 지구와 비슷한 행성을 찾는 것에

많은 성과를 내고 있습니다.

한마디로 생명 서식이 가능한 골디락스 영역 안에 있는 행성을 찾아내는 것입니다.

골디락스 영역은 한 항성계 내에서 너무 춥지도 너무 덥지도 않아서 행성에 액체 상태의 물이

존재할 수 있는 구간을 말합니다.

태양계의 골디락스 영역은 금성과 지구의 중간점부터 화성 궤도 밖까지 해당됩니다.

그렇다고 골디락스 영역 안에 있다고 반드시 생명체가 존재한다고 장담할 수 있는 것은 아닙니다.

많은 요건들이 맞아야 지구와 같은 행성이 만들어질 수 있기 때문이죠.

천문학자들에 의하면 골디락스 영역이 존재하는 행성계를 이루는 항성은 전체의 70~80% 정도

될 것으로 추정합니다.

우리 은하에만 4,000억 개의 별이 있으니까 우주 전체를 따지지 않더라도

골디락스 영역이 존재하는 행성계는 엄청나게 많다는 것을 알 수 있습니다.

어떤 연구팀은 우리 은하에서 태양과 비슷한 항성과 적색왜성의 골디락스 영역에서

각자의 모항성을 도는 지구와 비슷한 행성의 수가 대략 400억 개라는 발표하기도 했습니다.

이처럼 우주에는 지구처럼 생명체가 존재할 수 있는 행성이 상당히 많이 있을 것 같다는 생각이 들지만

그것은 생명체가 존재할 수 있는 조건에 든다는 얘기지 실제로 생명체가 존재한다는 것과는 거리가 멉니다.

왜냐면 골디락스 영역 안에 들어도 생명체가 서식할 수 있는 환경이 만들어지기까지는

상당한 난이도가 필요합니다.

우리 태양계 같은 경우도 38~41억 년 전의 후기 운석 대충돌이 일어났을 때 지금과 같은 지구로 성장하지 못하고 그냥 황량한 행성으로 끝났을 수도 있었습니다.

이 폭격 기간이 더 길었다면 그 충격으로 휩쓸려 날아가서 어쩌면 지구는 지금의 자리에 없을지도 모릅니다.

묵직한 목성이 강한 중력으로 단단히 잡아줬기 때문에 지구는 버텨낼 수 있었습니다.

이것 외에도 지구의 판 구조 활동 덕분에 이산화탄소 순환이 잘 조절되고 기후가 일정하게 유지되는 것, 여기에 지구가 안정될 수 있도록 잡아주는 달의 영향도 큽니다.

골디락스 영역에 들더라도 이런 모든 여건이 갖춰줬을 때 생명이 서식할 수 있는 환경이

만들어질 수 있는 것을 볼 때 지구와 같은 행성은 참 흔치 않다는 것을 알 게 됩니다.

그러면 이제까지 천문학자들이 고군분투해서 얼마나 많은 외행성을 찾아냈을까요?

지난 20여 년간 알아낸 외행성 수는 2,000개가 넘습니다.

물론 우주 전체를 대상으로 찾아낸 게 아니고 우리 은하의 극히 작은 영역안에서만 찾아낸 게 그 정도입니다.

물론 케플러 우주망원경의 능력 한계가 있기 때문에 그런 건데, 기술이 더 발전한다면

더 엄청난 외행성을 찾아낼 수 있겠죠.

이제까지 찾아낸 외행성 중에는 흥미로운 이야기를 전해주는 행성도 많이 있습니다.

2013년 지구에서 약 22광년 떨어진 전갈자리에서 항성 ‘글리제 667C’ 주위를 공전하는 행성 3개가 발견됐습니다. 세 행성 모두 이 항성계의 골디락스 영역 안에 위치하는 데다 질량이 지구보다 크긴 하지만 천왕성 정도여서

슈퍼지구의 조건을 만족합니다.

이 항성계에는 이 삼총사 말고도 다른 행성 셋, 어쩌면 넷이 더 있다고 합니다.

글리제 667C는 질량으로 치면 태양의 3분의 1 정도, 표면 온도로 치면 태양의 절반밖에 안 되는 별입니다.

또 다른 항성으로 ‘케플러-11’이 있습니다.

케플러-11은 2,000광년 거리의 백조자리에 있고 우리 태양과 비슷한 별입니다.

이 별을 중심으로 우리 태양계의 금성 궤도 반경만 한 구역에 행성 6개가 옹기종기 모여 있는 것이

2011년에 한꺼번에 발견됐습니다.

특히 가장 안쪽 행성 5개는 수성 궤도 안에 다 들어갈 정도로 모항성에 딱 붙어 있습니다.

이 행성들은 크기가 지구 직경의 1.8~4배, 질량이 약 8배로 모두 슈퍼지구로 분류됩니다.

케플러-11 역시 질량과 광도가 태양과 매우 흡사합니다. 나이는 우리 태양보다 조금 더 많은 85억 년입니다.

한편 행성 ‘케플러-64b'가 있는 곳은 항성이 4개나 있는 다중성계입니다.

이런 행성계에서는 행성의 궤도가 태양계와는 달리 복잡할 수 밖에 없는데요,

이곳 행성에서 만약 하늘을 쳐다본다면 지구와는 전혀 다른 이색적인 풍경을 만들어 내겠죠.

케플러-64b는 2012년 5,000광년 떨어진 백조자리에서 발견됐는데요,

질량이 지구의 20~55배에 달하는 해왕성 크기의 거대행성으로

138일마다 두 항성의 중심으로 한 바퀴 공전합니다.

2012년 발견된 행성 게자리 55e는 지각에 흑연이 풍부하고 지하에 두꺼운 금강석 지층이

을 것이라고 예상합니다. 이게 사실이라면 이 행성의 지하에는 다이아몬드가 꽉차 있을 겁니다.

그리고 지금까지 발견된 것 중에 가장 고령의 행성은 나이가 무려 127억 살로 추정됩니다.

1만 2,400광년 떨어진 전갈자리의 ‘PSR B1620-26b' 행성이 그 주인공입니다.

2017년에는 지구에서 39광년 떨어져 있는 항성 ‘트라피스트-1’을 돌고 있는

7개 행성이 무더기로 발견됐습니다.

이 7개 행성 중에서 3번째, 4번째 행성은 온도가 적절하고 물이 존재할 확률이 높아

생명체가 존재할 가능성이 높다고 합니다.

3번째 행성은 크기가 지구와 비슷하고 공전 주기는 4일 정도, 표면 온도는 15℃ 정도로 온화합니다.

4번째 행성은 3번째 행성보다 조금 더 크고 공전주기는 6일 정도, 표면 온도는 영하 12℃ 정도로

지구의 남극과 비슷한 수준입니다.

그런데 지구와는 달리 공전 주기가 너무 짧습니다.

이외에도 지구형 외행성들이 계속 발견되고 있는데요,

언젠가는 그 중에서 생명체가 사는 행성이 발견되는 놀라운 일이 벌어질 수도 있겠죠.

지구처럼 푸른 별로 성장할 수 있는 확률은 엄청 낮아도,

엄청난 수의 별을 간직한 이 우주에서 설마 지구에만 생명체가 살고 있진 않겠죠?